Des particules aux confins de l’Univers : une expérience scientifique avec le Trimestre Recherche

La physique des hautes énergies, une branche de la physique qui étudie les particules élémentaires qui sont les plus petits composants de la matière ainsi que les forces fondamentales qui les gouvernent, connaît des avancées majeures et génère d’innombrables applications. Le modèle standard de la physique des particules décrit les particules fondamentales et leurs interactions, tandis que le modèle de concordance de la cosmologie explique l’évolution de l’univers en intégrant la matière noire, l’énergie noire et l’expansion cosmique. Ensemble, ces modèles forment un cadre théorique solide qui permet de prédire avec précision de nombreux phénomènes, des particules élémentaires aux grandes structures de l’univers. Ces enjeux, à la croisée des défis conceptuels et technologiques, font de la physique des hautes énergies un domaine crucial aux implications culturelles, sociétales et économiques.

Dans ce contexte, le TR PNU à Mines Paris – PSL permet aux élèves-ingénieurs de deuxième année d’explorer ces problématiques en immersion au sein de laboratoires de recherche de pointe. L’objectif est de leur fournir les bases théoriques essentielles, de leur permettre d’appliquer leurs connaissances acquises en première année, et de les initier aux enseignements spécialisés de troisième année. Ce trimestre vise également à illustrer l’impact de la physique fondamentale sur la société et ses applications concrètes.

Dans le cadre du Trimestre Recherche PNU, Yannis Baron et Matti Comba, élèves-ingénieurs à Mines Paris – PSL, ont intégré le Laboratoire Kastler Brossel (LKB) pour travailler sur une technique de mesure ultraprécise par spectroscopie d’ions piégés. Leur objectif était d’assurer la transmission d’un signal optique de fréquence très précise à travers une fibre optique de 200 mètres sans perte de cohérence. Ce signal fonctionne comme une horloge ultra-stable pour des expériences scientifiques, mais il peut être légèrement déformé par de minuscules perturbations appelées bruit de phase, un peu comme des interférences qui brouillent un message radio. En contrôlant ces interférences, leur travail contribue à affiner des mesures essentielles en physique, notamment pour mieux comprendre les propriétés fondamentales de la matière.

Les élèves ont développé un dispositif expérimental permettant d’évaluer et de corriger le bruit de phase introduit par la fibre, en identifiant les sources de perturbations, notamment les variations de température dans le laboratoire. En s’appuyant à la fois sur des concepts théoriques et des outils expérimentaux (comme des lasers, des capteurs de lumière et des dispositifs modulant les ondes lumineuses), ils ont amélioré un système capable de corriger les perturbations du signal. Ce dispositif sera bientôt installé pour garantir une transmission encore plus fiable du signal ultra-précis délivré par le réseau REFIMEVE, une infrastructure de recherche qui transporte des références de temps et de fréquence avec une extrême stabilité via des fibres optiques, au service de la recherche scientifique en France et en Europe.

Laurent Hilico, professeur à l’Université d’Évry Val d’Essonne (Paris-Saclay) et chercheur au Laboratoire Kastler Brossel, salue la qualité du travail réalisé :

Stage excellent à tout point de vue (humain, compréhension de la physique, réalisations, …) qui a débouché sur un montage définitif qui sera installé prochainement à la sortie de la station d’extraction du signal ultrastable délivré par le réseau REFIMEVE.

Le projet mené par Yannis Baron et Matti Comba illustre la valeur du Trimestre Recherche : il s’agit d’une immersion formatrice pour les élèves, couplée à une contribution scientifique concrète et pérenne. En améliorant la transmission des signaux optiques de référence, leur travail ouvre la voie à des avancées expérimentales en spectroscopie et métrologie.

Dans le cadre de l’expérience dirigée par M.Hilico, des lasers sont utilisés afin de réaliser des mesures sur un piège à ions. L’objectif de l’expérience est d’affiner la mesure du rapport entre la masse du proton et celle de l’électron afin de réaliser des mesures sur un piège à ions et d’atteindre une nouvelle précision record de 10−12.

Cette mesure se place dans le cadre du projet international CODATA, qui a pour but d’améliorer nos connaissances des constantes fondamentales de la physique. En effet, cette amélioration dans la précision de nos mesures permettrait à termes de tester des modèles au-delà du modèle standard de la physique. Notre système servait donc à mieux contrôler la précision des lasers de l’expérience pour arriver à un nouveau record de précision à terme !

Grâce à une documentation scientifique fournie par M.Hilico, nous avons pu mettre en place un dispositif test que nous avons monté élément par élément. Nous nous assurions à chaque élément monté que le signal obtenu correspondait bien à nos attentes et prenions toutes les mesures nécessaires de puissance pour ne rien laisser au hasard. Après avoir essayé un premier montage expérimental, nous en avons mis en place un second plus efficace pour réaliser des mesures de bruit de phase via la correction générée. Pour faire nos mesures, nous lancions un programme d’acquisition qui a pu tourner pendant parfois deux semaines entières.

Une fois le dispositif expérimental testé sur plusieurs longueurs de fibres, nous avons conçu un modèle plus condensé que nous avons pu monter à la fin de notre stage.

Notre travail a permis la mise en place d’un nouvel élément dans l’armoire de la station d’extraction REFIMEVE. Le système que nous avons construit sera à termes reproduit en trois exemplaires afin de servir les besoins de plusieurs expériences au LKB et au LERMA, laboratoire voisin. Grâce à ce dispositif, nous avons réussi à diminuer significativement le bruit de phase induit par les fibres optiques et permettre ainsi la poursuite de l’expérience de M. Hilico qui vise à atteindre un nouveau record de précision dans la mesure du rapport mp/me de l’ordre de 10−12. Il nous a aussi permis de constater que le bruit de phase dans les fibres est plus que significatif et qu’il faut donc envisager de le compenser sur le plus de tronçons de fibres possibles.

Les stages de Trimestre Recherche (TR) ne sont pas seulement une immersion scientifique pour les élèves de Mines Paris – PSL : ils s’inscrivent dans une dynamique de recherche au long cours pour les laboratoires qui les accueillent. En intégrant des projets ambitieux, les élèves-ingénieurs apportent une contribution concrète qui se prolonge bien au-delà des quelques mois du stage. C’est dans ce cadre que Camille Desvigne, étudiante à Mines Paris – PSL, a réalisé un stage au sein de l’Institut d’Astrophysique de Paris (IAP), sous la direction de Professeur Brigitte Rocca Volmerange, en 2022-2023. Son sujet ? L’étude de l’évolution photométrique des galaxies jusqu’aux âges sombres de l’univers, qui consiste à analyser comment la lumière émise par les galaxies a changé au fil du temps, en remontant jusqu’à une époque très ancienne où l’univers était encore jeune et dépourvu de sources lumineuses majeures. Cette recherche a été menée en lien direct avec la mission spatiale Euclid.

L’un des grands défis de l’astrophysique est de retracer l’apparition des premières galaxies dans l’univers. Ces immenses ensembles d’étoiles, de gaz et de poussière se sont formés progressivement, marquant la fin des âges sombres, une période qui a suivi le Big Bang, où l’univers, encore empli de gaz neutre, était presque dépourvu de lumière visible. Pour étudier cette transition, les scientifiques utilisent la photométrie, une technique qui permet de mesurer l’intensité et la couleur de la lumière émise par les objets célestes et reçue à travers les filtres des caméras du télescope. En analysant ces variations lumineuses, ils cherchent à comprendre comment et quand les galaxies ont émergé et commencé à éclairer l’univers.

Pour répondre à ces questions, les chercheurs s’appuient sur des modèles théoriques et des observations effectuées par des télescopes spatiaux comme le James Web Space Telescope (JWST) et Euclid. L’objectif du stage de Camille était de modéliser l’évolution des galaxies en utilisant un code informatique spécifique : Pegase (Programme d’Étude des Galaxies par Synthèse Évolutive). Développé par ses responsables de stage astrophysiciens et publié en 2019 dans le journal Astronomy & Astrophysics (A&A) pour modéliser l’évolution des galaxies au fil du temps, il simule la façon dont les étoiles, le gaz et la poussière évoluent et interagissent à l’échelle d’une galaxie et comment ces interactions influencent la lumière émise, en prenant en compte des paramètres tels que la formation des étoiles, leur évolution et leur extinction.

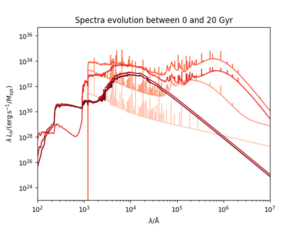

Évolution des spectres pour le scénario elliptique avec atténuation de l’IGM

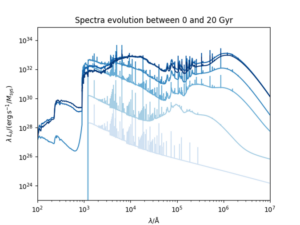

Évolution des spectres pour le scénario de la spirale avec atténuation de l’IGM

Ces deux figures illustrent l’évolution des spectres d’émission pour deux types de galaxies – elliptique (en rouge) et spirale (en bleu) – en tenant compte de l’atténuation du milieu intergalactique (IGM). Ce phénomène correspond à l’absorption et à la diffusion de la lumière des galaxies par le gaz et la poussière présents entre elles, modifiant ainsi les spectres observés. Les courbes ont été obtenues avec le code PEGASE, en supposant une formation des galaxies très tôt dans l’histoire de l’Univers. Elles représentent différentes étapes de l’évolution stellaire, des jeunes âges (teintes claires) jusqu’aux plus anciens (teintes foncées), sur une période de 20 milliards d’années.

Concrètement, Pégase permet de calculer la couleur et la luminosité d’une galaxie à différentes époques de l’univers, en s’appuyant sur des lois physiques connues. Ces simulations sont essentielles pour comparer les modèles théoriques avec les observations des télescopes spatiaux et ainsi mieux comprendre la formation et l’évolution des galaxies. Pégase est notamment utilisé pour analyser les effets des constantes cosmologiques, comme l’expansion de l’univers, sur l’évolution des galaxies. En s’appuyant sur les travaux de stagiaires précédents et une analyse des données faite par des instrumentalistes, Camille a calculé les couleurs et magnitudes et les propriétés des galaxies lointaines en fonction de leur âge et de leur distance.

Ces simulations sont essentielles pour comparer les modèles théoriques avec les observations des télescopes spatiaux et ainsi mieux comprendre la formation et l’évolution des galaxies. Ainsi, en combinant des simulations obtenues avec Pégase et une analyse théorique des résultats obtenus, Camille a pu calculer la sensibilité des couleurs et magnitudes aux variations de paramètres cosmologiques comme la constante de Hubble (dont les valeurs admises sont multiples).

La mission spatiale Euclid, lancée en juillet 2023, vise à cartographier l’univers pour mieux comprendre la nature de l’énergie noire. Cette composante mystérieuse est responsable de l’accélération de l’expansion de l’univers et en représenterait environ 70 %. Contrairement à la matière que nous connaissons et à la matière noire, l’énergie noire ne produit ni ne bloque de lumière, ce qui la rend impossible à observer directement. Les scientifiques en déduisent son existence en étudiant les galaxies lointaines et en analysant comment une force mystérieuse semble accélérer l’expansion de l’univers. Pour interpréter les observations de ce satellite, il est crucial de disposer de modèles précis de l’évolution des galaxies. Grâce aux résultats de Camille, publiés sous forme de tableaux exploitables par la communauté scientifique, les astrophysiciens pourront comparer les prédictions théoriques aux données réelles et affiner notre compréhension de l’univers en expansion.

Le programme proposé était très ambitieux. Camille a, en un temps record, grâce à un travail intensif, obtenu les résultats souhaités et les a rédigés en vue de publication dans un journal à comité de lecture, Astronomy & Astrophysics (A&A). Cette publication sera sa contribution à Euclid, un projet sur lequel l’Institut d’Astrophysique de Paris est fortement impliqué.

Brigitte Rocca Volmerange, professeur émérite, encadrante du stage

Ce stage illustre parfaitement la complémentarité entre théorie et pratique, au cœur de la pédagogie de Mines Paris – PSL. En réalisant un véritable travail de recherche, les étudiants du Trimestre Recherche apportent une contribution tangible aux laboratoires qui les accueillent. Pour ces structures, ces stages sont une opportunité d’intégrer des jeunes talents motivés, capables d’apporter un regard neuf et des compétences pointues.

Avec son travail sur l’évolution des galaxies, Camille Desvigne s’inscrit dans cette dynamique : son stage ne s’est pas limité à un exercice académique, mais a directement nourri une recherche d’envergure internationale.

Dans un monde en perpétuelle transition technologique, la société a besoin d’ingénieurs capables d’appréhender, d’accompagner et d’imaginer des systèm...