Imaginer les crises : un exercice de pensée pour les élèves de Mines Paris – PSL

Cette année, la question posée était : « Quelles crises dans une France tout-électrique ? ». Un sujet au cœur des préoccupations actuelles, à l’heure où l’électrification massive de nos sociétés apparaît comme un levier central de la transition énergétique, mais soulève aussi des défis en matière de sécurité et de résilience.

Cet enseignement plonge les élèves-ingénieurs dans une réflexion approfondie sur la manière dont les crises émergent et se propagent. En groupes, ils doivent concevoir des scénarios d’occurrence de crise en précisant les phénomènes impliqués, leur cadre spatial et sectoriel, ainsi que les interdépendances à l’œuvre.

Conférence inaugurale d’Étienne Klein, directeur de recherche au CEA sur l’importance de l’expérience de pensée en science et en ingénierie

Le cours a débuté avec une conférence inaugurale donnée par Étienne Klein, directeur de recherche au CEA, sur l’importance de l’expérience de pensée en science et en ingénierie. Ensuite, les élèves ont été encadrés par 18 experts issus de différents domaines : les risques et les crises, les procédés industriels et énergétiques, la scénarisation et la mise en récit, la scénographie.

Experts et élèves reviennent sur cette expérience immersive, qui leur a permis de mieux comprendre les fragilités d’un monde toujours plus connecté et interdépendant.

Pour répondre au défi auquel ils ont été confrontés, les élèves ont exploré des scénarios variés, mettant en lumière des enjeux aussi bien techniques que sociétaux. Selon les responsables pédagogiques du cours, Aurélien Portelli et Justin Larouzée, « l’expérience de pensée constitue une démarche qui permet d’interroger le réel et d’inventer d’autres réels. Dans le cadre de ce cours, il s’agit d’imaginer des événements ou phénomènes potentiellement dévastateurs, ce qui constitue un passage préalable, absolument nécessaire, si l’on espère ensuite pouvoir mobiliser des moyens pour éviter leur survenue. Les élèves doivent décrire la genèse, l’occurrence et les effets immédiats d’une crise sans considérer ni les effets à long terme, ni la gestion/résolution de l’événement. » […]

Équipe d’encadrement du cours « imaginer les crises » 2025

Des scénarios porteurs d’enjeux critiques ont émergé, selon les experts. Le Général Goupil, expert en planification et gestion des crises, souligne la qualité et la diversité des approches adoptées par les élèves : « La manière dont les élèves ont construit leurs scénarios de crise témoigne d’une bonne prise en compte des vulnérabilités structurelles d’une France « tout-électrique ». Alain Quiot, expert en sécurité industrielle à l’ICSI (Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle), a mis en avant plusieurs risques industriels majeurs liés à une France tout-électrique : « La décarbonation des départements et territoires d’Outre-Mer ; la résilience à des pannes généralisées affectant les composants essentiels du réseau ; la place du nucléaire de petite capacité (SMR) dans les mix électriques de la transition ; les risques pesant sur les technologies bas-carbone d’une dépendance forte vis-à-vis de productions manufacturières non-européennes […] Ces risques sont tout à fait pertinents et montrent qu’une électrification complète du pays nécessite des infrastructures résilientes et une préparation rigoureuse pour éviter des scénarios de crise majeure. ».

Jean-Yves Bourmaud (P91), expert R&D chez RTE, a également souligné la pertinence des réflexions des élèves : « J’ai été frappé par la curiosité, la créativité et la maturité dont les élèves ont fait preuve. Ils ont su équilibrer leur sensibilité créative avec la plausibilité scientifique du récit. » Il a également noté une tendance récurrente : « La grande majorité des groupes ont formulé des scénarios sur une base technique (crise énergétique) mais aboutissant à une crise sociale (et parfois politique) ».

Loin d’être uniquement un exercice technique, le cours « Imaginer les crises » plonge les élèves dans une réflexion plus large sur la complexité des systèmes et l’importance des Facteurs Organisationnels et Humains (FOH). Alain Quiot insiste sur l’apport fondamental de cet enseignement : « L’exercice d’anticipation des crises dans une France tout-électrique va bien au-delà d’un simple exercice de prospective technologique. Il constitue un puissant outil de sensibilisation aux enjeux de la culture de sécurité et aux FOH, des éléments essentiels dans la gestion des risques industriels. » Jean-Yves Bourmaud abonde dans ce sens : « Il est de plus en plus nécessaire de confronter les sciences fondamentales aux sciences humaines et sociales, afin de multiplier les points de vue. »

Les élèves ont également dû traduire leurs scénarios en présentations percutantes. Elisa et Lucie, représentantes du groupe 7, ont élaboré un scénario où une tempête solaire massive frappe une France tout-électrique. Elles expliquent : « Nous avons commencé par choisir la nature de la crise qui interviendrait dans notre scénario : une tempête solaire massive (de l’ordre de celle qui a fait brûler le télégraphe au XIXe siècle). Ensuite, on a réfléchi à plusieurs contextes dans lesquels cette tempête pouvait survenir. Il nous a semblé que la crise et ses conséquences seraient encore plus frappantes quand initialement tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et c’est finalement ce que nous avons choisi comme scénario. Dans un futur ou l’Union Européenne a eu un sursaut face au contexte géopolitique, qu’elle est redevenue une aire prospère et souveraine et où la France a réussi à relever le défi de la transition énergétique en passant au tout-électrique, une tempête solaire est détectée, s’abat en quelques heures sur le Nord du territoire détruisant les transformateurs de la région. Celle-ci se retrouve totalement paralysée, et, malheureusement dans ce futur où l’on ne connaît plus de crise grave, on ne sait plus les gérer, ce qui rend les conséquences de la tempête solaire dramatique. »

Elles notent que l’exercice leur a permis de développer des compétences techniques et humaines : « Nous avons dû nous frotter à décrire à quoi pourrait ressembler concrètement une France tout-électrique et ce que cela implique. Avec quels moyens de production et selon quel mix ? Par ailleurs, on a beaucoup appris sur les tempêtes solaires et leurs conséquences. On a mis en place une alternance des modes de travail (brainstorming tous ensemble, recherches approfondies en petits groupes, travail individuel) pour maintenir une dynamique de travail ludique et efficace. Nos échanges avec les experts ont été très enrichissants et nous pensons qu’ils nous encourageront, à l’avenir, à privilégier le contact humain au sein de l’entreprise pour poser des questions et débloquer des situations, plutôt que de rester bloqué seul face à un problème. Le travail sur la construction de scénarios a également été très intéressant, et dans le contexte incertain que nous traversons, il pourra être particulièrement utile de mobiliser ces méthodes pour mieux gérer les risques dans nos futurs métiers. »

Le travail théâtral mené sous la direction d’Arnaud Straebler, expert scénographe, a ajouté une dimension essentielle à la présentation des scénarios. La mise en scène permet aux élèves de transcender l’analyse technique pour y ajouter une dimension émotionnelle : « Pour aider les élèves à traduire leurs scénarios en saynètes percutantes et engageantes, j’ai d’abord veillé à partir de leur scénario écrit, à respecter l’intention originale qu’ils avaient imaginée. Ensuite, j’ai échangé avec eux sur les différentes possibilités de mise en scène, en cherchant à préserver l’enjeu central qu’ils avaient défini, afin de le mettre en avant lors de la restitution finale. […] Nous avons ensuite travaillé sur l’écriture de la restitution, en affinant les dialogues et les actions pour qu’ils soient le plus impactant possible. Enfin, des répétitions ont été réalisées pour s’assurer que la restitution finale soit fluide, dynamique et qu’elle ait un impact fort sur le public. »

Arnaud Straebler souligne également les défis rencontrés : « Le premier défi était de réussir à synthétiser une situation complexe et détaillée en seulement cinq minutes, tout en conservant l’essence de leur propos. Le deuxième défi consistait à libérer encore davantage leur créativité, notamment en ce qui concerne la conception du plan scénique, pour imaginer des dialogues à la fois crédibles et plausibles. »

Présentation des scénarios de crise sous forme de saynètes

À l’issue de ce travail, la restitution des différents scénarios a pris une forme particulièrement riche grâce à la tribune, un des livrables du cours. En tant qu’exercice d’expression libre, la tribune a permis aux étudiants de partager une réflexion commune sur les valeurs sous-jacentes aux scénarios présentés. Cette restitution constitue un manifeste, permettant aux élèves d’exprimer leur regard sur le futur, à travers le prisme des crises qu’ils ont imaginées.

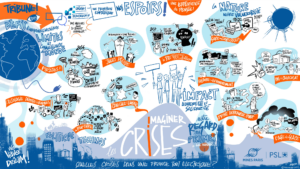

La présence d’un facilitateur graphique, Frédéric Debailleul, qui a capturé visuellement les échanges et les réflexions des élèves, a également joué un rôle clé dans cette restitution. Grâce à ses dessins, il a permis de visualiser de manière créative et accessible les enjeux abordés. Cette collaboration entre théâtre et illustration graphique a offert une restitution riche et variée, offrant ainsi une compréhension globale des problématiques de crise imaginées.

Restitutions de Frédéric Debailleul, facilitateur graphique

Ce travail collectif a ouvert un espace de réflexion commune, tout en laissant une grande place à l’expression des sensibilités individuelles. L’exercice est structurant pour les futurs ingénieurs de Mines Paris – PSL. Le Général Goupil souligne l’apport fondamental de cet exercice : « L’exercice a mis en lumière la créativité collective des élèves de l’École des Mines, avec des scénarios originaux et bien construits. ». Cet enseignement les prépare de cette manière à mieux anticiper les crises de demain. Alain Quiot le confirme : « Cet exercice ancre la culture de sécurité au cœur de la formation des ingénieurs. Il leur rappelle que leur mission ne se limite pas à concevoir des systèmes performants, mais aussi à garantir leur robustesse face aux aléas du monde réel. Une compétence clé à l’heure où les défis énergétiques, climatiques et technologiques s’intensifient. ».

Matthieu Mazière, Directeur des études du Cycle Ingénieurs civils, conclut : « Il est d’un côté triste de se dire que nos élèves vont devoir vivre dans un monde qui rebondit désormais de crise en crise, et de l’autre réconfortant de voir la maturité et la lucidité dont ils et elles font déjà preuve face à cet état de fait, ainsi que le dynamisme et la joie à œuvrer ensemble qu’ils et elles conservent malgré tout. »

Dans un monde en perpétuelle transition technologique, la société a besoin d’ingénieurs capables d’appréhender, d’accompagner et d’imaginer des systèm...