Lithium, graphite, nickel… l’Europe relance sa stratégie industrielle de matières premières critiques, de l’extraction au recyclage

En mars 2024, l’Europe adopte une réglementation sur les matières premières critiques « Critical Raw Materials Act ». Elle liste les métaux représentant une grande importance économique pour l’Union européenne (UE) et un risque élevé de rupture d’approvisionnement. Le texte fixe des objectifs ambitieux : d’ici à 2030, 10 % des matières premières critiques devront être extraites en Europe, 40 % transformées et 25 % recyclées.

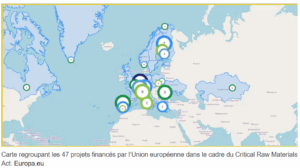

Un an après, elle rend publics 47 projets industriels qui seront soutenus financièrement. Les membres du G7 ont fait une déclaration commune concernant ces enjeux. Mais cette ambition est-elle suffisante pour combler un retard de vingt ans sur la Chine, sécuriser efficacement les approvisionnements et renforcer la souveraineté énergétique ?

Jean-Baptiste Colbert, baron de Seignelay et de Sceaux, est né le 29 août 1619 à Reims et est mort le 6 septembre 1683 à Paris. MorphartCreation/Shutterstock

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) est contrôleur général des finances en 1659 sous Louis XIV. Il comprend rapidement que la France ne peut rattraper son retard en matière de construction navale face à l’Angleterre et aux Pays-Bas qui dominent le commerce maritime mondial sans un transfert technologique massif et sans un soutien fort à l’industrie nationale. Un principe clé guide sa politique : la gestion complète de la chaîne de valeur des chantiers navals. Elle doit inclure l’organisation de l’approvisionnement en matières premières, l’optimisation des flux à chaque étape de la chaîne (sélection du bois, de l’acier) et l’intégration des meilleures techniques de construction. Le tout en veillant à la gestion durable des forêts pour l’approvisionnement en bois de qualité, comme en témoigne l’ordonnance sur les Eaux et forêts de 1669. Colbert consacre également une grande partie de ses efforts au développement des industries de l’étain et des matériaux indispensables à l’armement ainsi qu’à la logistique de ces matériaux.

Une priorité majeure de Colbert est la promotion des manufactures devenues des leaders industriels nationaux en favorisant leur développement par diverses mesures incitatives : subventions, avantages fiscaux, barrières douanières et aides à la formation. Ce modèle colbertiste continue d’influencer les politiques industrielles contemporaines. Dans les années 1990, la stratégie nationale du développement du secteur des télécommunications a été qualifiée de « colbertisme high-tech » par l’économiste Élie Cohen. Ce débat est finalement toujours très actuel.

Les métaux et matériaux critiques font partie de notre quotidien. Parmi les 34 métaux listés par le Critical Raw Materials Act, le lithium, le graphite, le nickel, le manganèse, le cobalt, sont essentiels aux batteries des véhicules électriques, le silicium pour les panneaux solaires, les terres rares, comme le néodyme, interviennent dans les aimants des éoliennes, les moteurs et les téléphones.

Leur extraction est complexe, énergivore, consomme beaucoup d’eau et leur raffinage utilise des produits polluants. Ces métaux sont issus de plusieurs opérations de transformation métallurgique et chimique. Après l’extraction, le minerai est broyé puis concentré par séparation physique, flottation ou par séparation magnétique. Le produit obtenu est raffiné par purification chimique ou électrolytique. Le raffinage nécessite un procédé de traitement spécifique pour chaque métal : l’hydrométallurgie acide pour le lithium, la pyrométallurgie ou l’hydrométallurgie pour le nickel selon le type de minerai, l’extraction par solvant ou broyage pour les terres rares et la flottation pour le graphite. Les métaux obtenus sont transformés en matériaux semi-finis comme les cathodes et anodes, les aimants permanents ou les sels de lithium. Ces matériaux sont ensuite assemblés en produits finis, comme les batteries Lithium-ion des véhicules électriques.

Les différentes étapes de la chaîne de valeur sont localisées dans plusieurs pays. L’extraction du lithium, le cobalt ou le nickel s’effectue majoritairement au Chili, en République Démocratique du Congo (RDC) et en Indonésie. Ils sont en grande partie raffinés en Chine, plus de 50 % du raffinage mondial. La Chine détient un monopole sur le traitement des terres rares et du lithium ou l’extraction du graphite. La transformation en matériaux industriels à assembler est concentrée en Asie. Le moindre aléa (conflits armés, embargos, glissements de terrain, séismes…) peut rapidement créer des risques de rupture d’approvisionnement.

En quelques décennies, la Chine a établi une domination incontestée sur les chaînes de valeur des minerais par une stratégie d’investissement étatique et industrielle. Elle a adopté une politique d’acquisition volontariste. Contrairement aux pays occidentaux, qui ont longtemps externalisé leur approvisionnement, elle a systématisé l’achat direct de mines en Afrique, en République démocratique du Congo (RDC) pour le cobalt, et en Zambie pour le cuivre. En Amérique latine, au Chili et en Bolivie pour le lithium, ainsi qu’en Indonésie pour le nickel.

Les grands groupes chinois, comme CATL ou Sinomine, obtiennent des concessions minières ou passent par des contrats d’approvisionnement exclusifs avec le soutien de l’État. Récemment, la Bolivie a annoncé la signature d’un contrat d’investissement de 1,4 milliard de dollars pour développer deux mines et deux usines de production de lithium avec deux entreprises minières Citic Guoan (Chine) et Uranium One Group (Russie), deux entreprises soutenues par leurs États respectifs.

La logistique complète cette stratégie. La Chine déploie un vaste réseau mondial via les nouvelles routes de la soie Belt and Road Initiative. En finançant des infrastructures en Afrique, Asie et Amérique latine, elle sécurise ses chaînes d’approvisionnement et les routes commerciales stratégiques. Elle a récemment proposé à l’Union européenne un canal vert pour ses exportations de terres rares, accentuant la dépendance des pays partenaires à ses infrastructures.

L’expression « Chinese Colbert », apparue après la mort de Deng Xiaoping en 1997, prend tout son sens aujourd’hui. À l’image de Colbert au XVIIe siècle, Deng Xiaoping a structuré un capitalisme d’État à visée stratégique.

L’Union européenne dépend majoritairement des importations hors UE pour sa chaîne de valeur des batteries et des moteurs. La Chine représente près de 100 % de l’approvisionnement de l’UE en terres rares lourdes et 97 % de graphite naturel. Le lithium est extrait à 80 % des mines d’Australie, du Chili, de l’Argentine et de la Chine. La transformation se fait en Chine. Le nickel est extrait principalement des mines indonésiennes (plus de 60 %) et plus de 70 % du cobalt de la RDC.

Les 47 projets stratégiques retenus par l’UE représentent un investissement estimé à 22,5 milliards d’euros. Ils visent à renforcer, la chaîne de valeur européenne de métaux et matériaux critiques et à diversifier ses sources d’approvisionnement. Ces projets sont consacrés à l’extraction (dont 2 en France), à la transformation (5 en France), au recyclage (2 en France) et à la substitution de matières premières. Le périmètre concerne le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse et le graphite pour la fabrication des batteries. Avec des consignes strictes en matière de respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Ces projets pourront bénéficier d’un accès facilité au financement. Le G7 du 1er janvier au 31 décembre 2025 au Canada a annoncé des partenariats d’investissements massifs. Les capitaux privés resteront sans doute difficiles à mobiliser tant que la chaîne de valeur des minerais ne sera pas reconnue comme une activité durable sur le plan environnemental par la taxonomie verte européenne.

Sans une maîtrise complète et une relocalisation significative des étapes de raffinage et de transformation, la souveraineté industrielle de l’Europe sur les métaux critiques restera incomplète, et ses gigafactories vulnérables. C’est le « chaînon manquant » qui doit être construit avec la plus grande vigilance.

La relocalisation des usines de batteries en Europe n’apporte actuellement qu’une souveraineté partielle. Elles restent largement dépendantes des métaux critiques, extraits et transformés hors d’Europe. L’enjeu dépasse la construction d’usines. Les projets lancés récemment en Europe visent à contrôler l’amont de la fabrication finale et à combler ce manque.

L’Europe se voit également contrainte d’envisager des mécanismes de stockage stratégique. Les États-Unis, le Japon et la Chine, constituent des stocks stratégiques. La Chine continue à augmenter ses réserves par des investissements massifs à l’étranger pour maintenir sa position dominante face au virage protectionniste amorcé par les États-Unis. Or, pour l’Europe l’utilité de ces stocks dépend avant tout d’un réapprovisionnement assuré et de capacités de raffinage relocalisées. On voit bien ici que la question du stockage ne peut être dissociée d’un contrôle plus global de la chaîne de valeur.

Les Européens mettent surtout en avant le recyclage qui reste freiné par des obstacles économiques et techniques : procédés coûteux, faible rentabilité, filières peu structurées, exigences de pureté élevées et faibles taux de récupération. Selon l’Agence internationale de l’énergie, le recyclage jouera un rôle croissant, notamment pour le lithium et le cobalt. Mais la production primaire restera indispensable à moyen terme, car les volumes de batteries à recycler ne seront significatifs que dans 15 à 20 ans avec la fin de vie des batteries fabriquées aujourd’hui.

Ces avancées doivent composer avec l’acceptabilité sociétale et environnementale des projets miniers de la transition énergétique. Ce facteur demeure le point d’achoppement et de méfiance vis-à-vis des projets visant des minerais critiques et stratégiques, y compris leur raffinage voire leur recyclage. Des mouvements d’opposition, très médiatisés, ont conduit à l’abandon de certains projets d’extraction de lithium, notamment celui porté par le groupe Rio Tinto dans l’ouest de la Serbie ou suscitent encore des doutes et des contestations comme dans le cas du projet de mine de lithium dans l’Allier, en France.

D’une façon générale, le renforcement des exigences environnementales ou la référence à des labels comme « mine responsable » ou IRMA et la promotion de standards durables en extraction constituent une avancée certaine. L’augmentation des coûts liés à ces actions risque de fragiliser certains maillons de la chaîne par rapport à l’Asie. Le G7 plaide pour plus de transparence des chaînes d’approvisionnement des minéraux critiques et de diversification des ressources et, surtout, pour une meilleure coordination entre ses membres face aux perturbations du marché.

Les énergies renouvelables sont souvent accusées de déstabiliser le réseau électrique. Des outils d’intelligence artificielle permettent de localiser ...